4.3. El documental. Tipos de documentales. El documental como documento cultural.

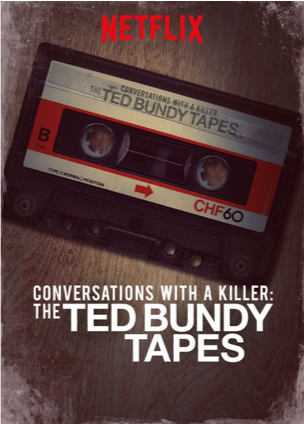

En los últimos años una tendencia se ha hecho paso en el mundo del documental, reinventando el género y atrayendo al público más que nunca: los crímenes reales. En 2015 Netflix estrenaba la serie documental Making a Murderer, que examinaba el caso de Steven Avery y se ha convertido en uno de las “docuseries” sobre crimen real más conocida. Muchas otras han continuado esta moda, los casos que han sido tratados son diversos. The Keepers (2017) traía a la plataforma de Netflix el asesinato de la hermana Catherine Cesnik en 1969; en Inside the criminal mind (2018), se analiza el perfil psicológico y la manipulación de asesinos en serie; la reciente docuserie La desaparición de Madeleine McCann (2019) se adentra en la desaparición de la niña de 3 años; y una de las más relevantes del momento, Conversaciones con asesinos: Las cintas secretas de Ted Bundy (2018), que cuenta con la propia narración real del asesino en serie Ted Bundy. Un nombre que será muy escuchado en los próximos meses, pues la infame figura es la protagonista del largometraje de ficción Extremely wicked, Shockingly evil, and Vile, que Netflix estrenará a nivel mundial este año.

público más que nunca: los crímenes reales. En 2015 Netflix estrenaba la serie documental Making a Murderer, que examinaba el caso de Steven Avery y se ha convertido en uno de las “docuseries” sobre crimen real más conocida. Muchas otras han continuado esta moda, los casos que han sido tratados son diversos. The Keepers (2017) traía a la plataforma de Netflix el asesinato de la hermana Catherine Cesnik en 1969; en Inside the criminal mind (2018), se analiza el perfil psicológico y la manipulación de asesinos en serie; la reciente docuserie La desaparición de Madeleine McCann (2019) se adentra en la desaparición de la niña de 3 años; y una de las más relevantes del momento, Conversaciones con asesinos: Las cintas secretas de Ted Bundy (2018), que cuenta con la propia narración real del asesino en serie Ted Bundy. Un nombre que será muy escuchado en los próximos meses, pues la infame figura es la protagonista del largometraje de ficción Extremely wicked, Shockingly evil, and Vile, que Netflix estrenará a nivel mundial este año.

Las anteriores son solo unas pocas de la multitud de series documentales sobre crímenes reales que abundan en las plataformas actualmente. Y las que quedan por venir. La ficción no se salva de traer la vida de asesinos en serie a las pantallas, tomándose sus libertades, como es el caso de la serie Mindhunter (2017). Pero es el género documental el que predomina y donde parece que es más fuerte que nunca, pues el público general nunca había consumido tantos documentales como ahora.

Lo que es la respuesta obvia a la pregunta ¿por qué Netflix (y otras plataformas) invierten a tan gran escala en crímenes reales? Pues porque tienen una gran audiencia que genera beneficio. A fin de cuentas, Netflix es una empresa, y la conversación sobre el legado de los asesinos en serie y sus víctimas no es tan importante si es rentable.

Entonces, la segunda pregunta obvia es, ¿por qué el público se siente tan atraído sobre este tipo de documentales en los que se describen con gran detalle brutales crímenes contra seres humanos?

Entonces, la segunda pregunta obvia es, ¿por qué el público se siente tan atraído sobre este tipo de documentales en los que se describen con gran detalle brutales crímenes contra seres humanos?

Cabe recalcar que, aunque encontramos distintos temas, el predominante es el asesinato, muchas veces con el añadido de “en serie”. La muerte es un tema siempre presente en nuestra vida, que se hace con el protagonismo de cualquier situación fácilmente. Pero, ¿es una posible fascinación por la muerte la explicación del fenómeno actual de estas docuseries?

Scott Brown, un criminólogo estadounidense que ha estudiado el tema escribe en un artículo de Time que, mientras que existe un elemento general de morbo por la violencia y calamidad, el visionado de este tipo de contenidos dispara una dosis de adrenalina en los espectadores. De este modo, el efecto que la narración de asesinatos (y otros crímenes) produce en el cerebro de los espectadores es adictiva, similar a la adrenalina de una montaña rusa.

Pero eso no es todo. Brown también afirma que los crímenes reales encuentran una audiencia tan amplia porque disparan una emoción humana básica: el miedo. Y no es que a la gente le guste pasarlo mal (o sí), sino que se vive el miedo en una atmósfera controlada donde la amenaza no es real. Además, aunque parezca algo cínico, Brown considera el factor de la diversión: las docuseries están hechas de tal forma que el espectador inevitablemente juega a ser detective durante el visionado, a intentar resolver el crimen antes de saber las respuestas.

Volviendo al miedo, en otro artículo se tiene en cuenta la perspectiva de género y estudios que afirman que las mujeres son en proporción más seguidoras de este tipo de contenido que los hombres porque también tienen muchas más posibilidades de ser las víctimas. Es decir, la atmósfera controlada donde la amenaza no es real de la que hablábamos en el párrafo anterior sirve como una preparación mental, por decirlo de algún modo, de la amenaza en la vida real.

Con todo lo anterior, se podrían sacar conclusiones psicológicas sobre el porqué de este fenómeno. Aun así, todavía hay otra cuestión, y es que prevalece cierta sensación de culpa al engancharse a historias reales sobre crímenes horribles al pensar que es inapropiado entretenerse con los horrores que personas reales han vivido. Sin embargo, aun sabiendo que lo que estamos viendo son hechos reales, muchas veces es difícil entenderlo como algo real cuando está en pantalla, acompañado de una narración, de sonido ambiente, y de elementos que contribuyen al morbo. O quizás el no entender lo que está en pantalla como algo verdaderamente real es tan solo una forma que nuestro subconsciente tiene de ahogar esa vocecita que nos hace sentir culpables por querer seguir viendo historias sobre asesinos en serie.

A fin de cuentas, ¿con quién empatizan los espectadores en este tipo de historias? Hemos visto que ponerse en la piel del detective o de las víctimas es un incentivo para la audiencia, pero también hay que reconocer la posibilidad de que una parte de esta, por muy pequeña que sea, empatice con los perpetradores de estos crímenes. Y esa posibilidad es espeluznante.

Por esta razón, más allá del debate de si las docuseries protagonizadas por asesinos son una ofensa hacia la dignidad de las víctimas (que desde luego es un tema importante); y teniendo en cuenta que estos documentales se seguirán produciendo mientras sean consumidos, hay algo que tanto los creadores como la audiencia no pueden olvidar: que este contenido nunca glorifique los crímenes que muestra.